災害時の非常電源とEV電欠レスキュー車「T救2号」/スキャンツール

自然災害の激甚化で求められる被災地での電源供給

内閣府がまとめた「令和5年版 防災白書」によると、気候変動により近年の自然災害は激甚化し、頻発性を帯びるなど、そのリスクは急速に高まっています。また、今後想定される首都直下地震、南海トラフ地震などの大規模地震についても言及し、防災の重要性を指摘しています。こうした中、プラグインハイブリッド車(PHEV)や電気自動車(EV)といった電動車の駆動用バッテリーが災害時の非常電源として利用されるケースが増えており、自動車が災害時のライフラインを維持する役割として知られるようになりました。

非常用電源車とEV給電車を兼ね備えた「T救2号」

ANZENは発電機とリチウムイオン電池、そしてEV用の急速充電器を設備した多目的車両「T救2号」を発売しました。災害時は非常用電源車、平時は電欠した電気自動車のレスキューとして活用できます。発電機を搭載し、走行時に発電した電力は荷室の床下と装置制御棚に収納した容量30kWのリチウムイオン電池に蓄電。被災地ではバッテリーだけの出力で非常用電源を賄うことが可能です。近年は自動車販売店や整備事業場など、地域住民の避難場所として開放するケースが多くなりました。こうした際の非常用電源として「T救2号」は十分な電力を供給することが可能です。

発電機とリチウムイオン電池、EV急速充電器を搭載した「T救2号」

BCP対策や訪問特定整備への活動にも有効

また、「T救2号」は会社のBCP(Business Continuity Plan/事業継続計画)対策としても有効です。災害が多発する近年では、いかに非常時の損害を最小限にとどめ、事業の早期復旧を行うかが重要視されています。ましてや自動車は生活のインフラですから、自動車整備は早期に復旧することが社会的使命のひとつとなっています。「T救2号」は事業の継続に欠かせない電力をカバーするため、BCP対策の根幹を担う要素となるでしょう。

この他、車両の救援サービスの面では電気自動車の給電に限らず、各種整備機器を搭載することで、路上故障のロードサービスの他、各種出張サービスにも活用でき、「T救2号」は2025年6月30日から施行された訪問特定整備にも活用が見込まれます。

様々な用途に合わせてカスタマイズ、設備機器の搭載によるアレンジが可能

OBD検査の本格化を前にスキャンツールの体制を検討

OBD検査は、2025年10月1日より、いよいよ輸入車のOBD検査が開始されます。それに伴い、OBD検査の実施台数も確実に増えることが予想されます。検査用スキャンツールを1台しか保有していない整備事業者は万が一の故障などの備えにバックアップ用の検査用スキャンツールを常備することが望ましいといえます。また、現在、整備兼用スキャンツールで整備とOBD検査を共用している整備事業者は、今後OBD検査の入庫が拡大するにつれ、整備とOBD検査の兼用では必要な時に必要な作業が行えなくなるリスクが高まります。OBD検査には検査専用スキャンツールを設備することで、そのリスクを低減し、作業効率も高まるでしょう。

無線通信にも対応したOBD検査専用スキャンツール「スマートOBD」

認証工場も検査用スキャンツールの備えを

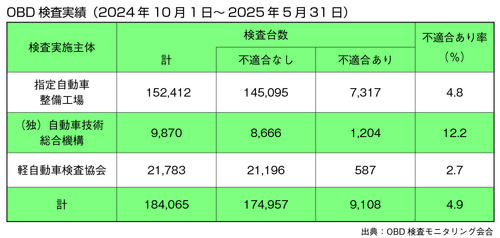

一方、OBD検査の実績(2024年10月1日~2025年5月31日)において、登録車の持ち込み検査で不適合率が高い状況が続いています。軽自動車の不適合率2.7%に対し、登録車は12.2%で推移しています。その要因として軽自動車より登録車の方がADASセンサーが多くついている点が指摘されています。登録車の8台に1台の割合で不適合が出ている状況では、やはり認証工場においても検査場に持ち込む前に検査用スキャンツールを用いた「OBD確認」の実施が有効です。

なお、本年3月末日より、スキャンツール補助金(令和6年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金)が開始されています。スキャンツールの導入(情報端末含む)とスキャンツールを利活用するための研修費が対象です。申請期間は2026年1月30日(金)の17時まで(先着順)です。是非、ご活用ください。